Per parlare di Baglivo

Rino Mele

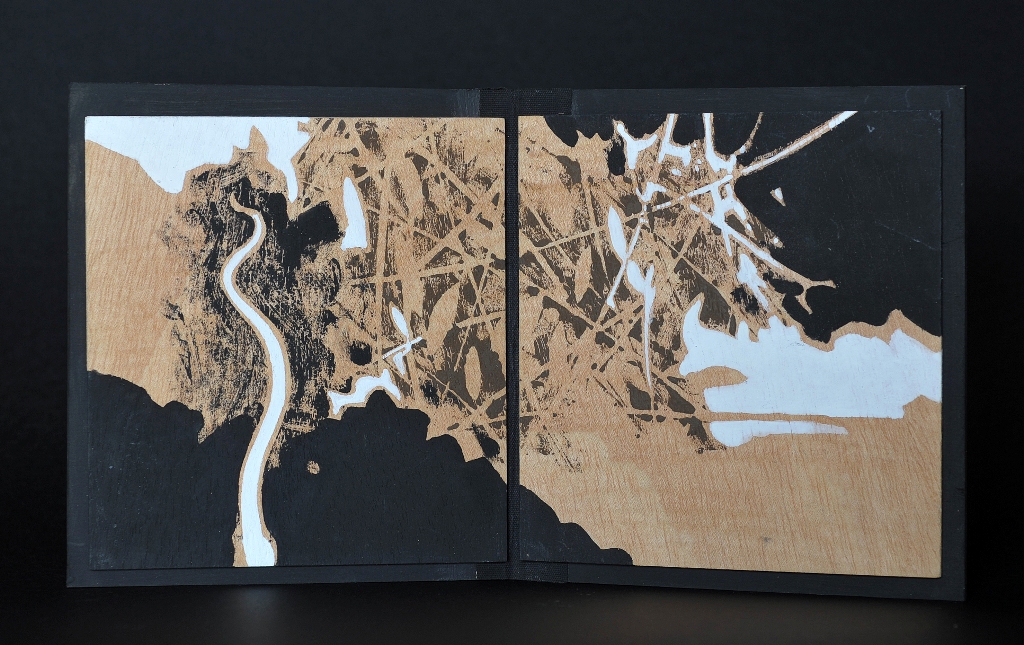

Coltellini, sgorbie, aghi, bulini, piccoli bisturi di nebbia, e anche un foglio dolce di rame e punte attente di metallo per inciderlo, poi una tavoletta di legno duro, per entrare in questa familiare carne, tracciarvi gonfi segni, serpi di linee che nascondano il senso nella contrariata immagine rovesciata, la simmetria da leggere a testa in giù, come se per vivere si cominciasse dalla morte. Ricordo con strazio Willburger e il suo piccolo tavolo sul mare: vi si stendeva senza nulla toccare, scendeva nel legno, pietra o rame, col respiro sospeso e una piccola punta che gli fioriva tra le dita, e si nascondeva.

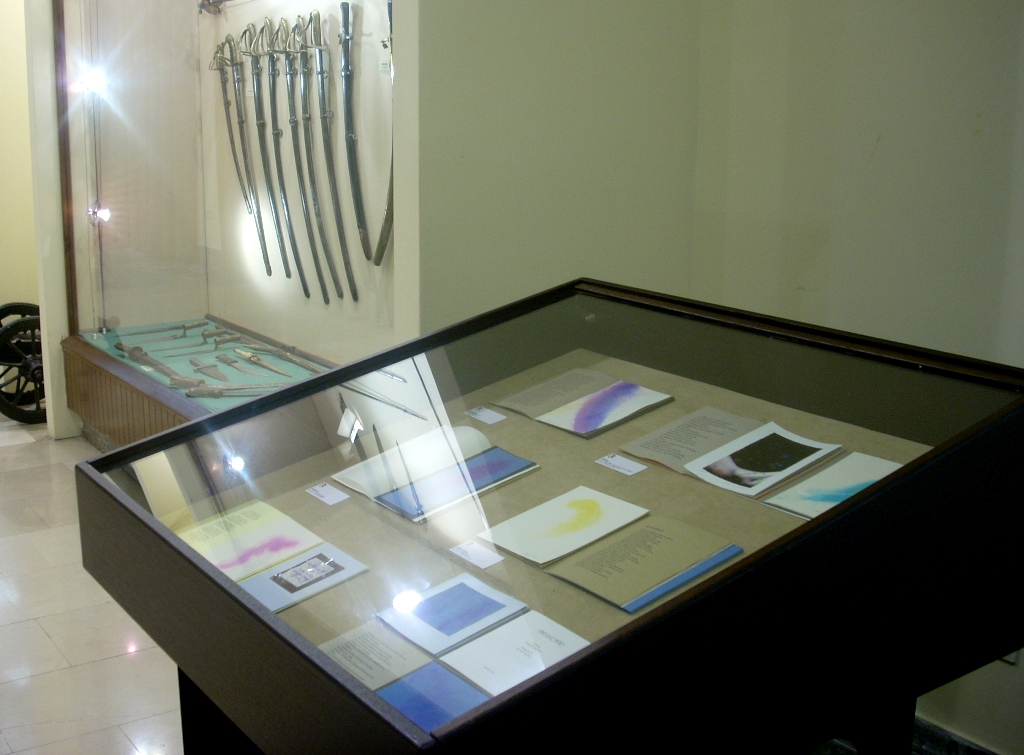

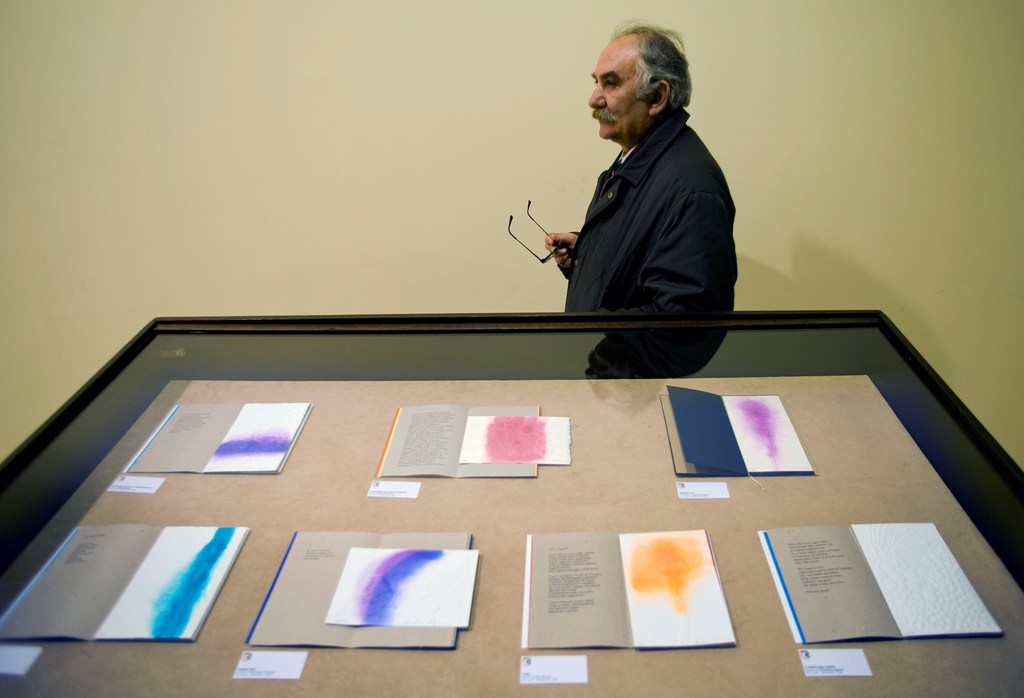

Ho intravisto, per la prima volta, Baglivo alcuni anni fa, nel ’97, per il suo bel libro, Katakatascia, coi “bambini che tendevano agguati alle lucciole” in un luglio caldo, soffocante, sfinito dalla pioggia. L’ho rivisto quest’anno per l’entusiasmo di Paolo Romano che mi parlava di un sorprendente artista ed eremita. Così, infine, mi sono reso conto del suo lavoro fatto in questi anni, una serie innumerevole di lievi libri che lui ha confezionato, fatto vivere con la carta e l’inchiostro, la riga e la misura dello sguardo, libri letterari (racconti, versi) che si richiudono a custodire le sue tenere, preziose xilografie. Baglivo, a guardarlo da vicino, sembra si nasconda in una solare nebbia appena disegnata su un grande foglio, o s’appresti a uscire dai riflessi di uno specchio senza superarne la soglia. Insomma, per superbo pudore crea una comoda distanza in cui, immergendosi, si difende. Il suo è un lavoro di ricerca del lato obliquo della realtà, una sorta di simmetria rovesciata, come nel negativo fotografico. Mi piace immaginarlo a Bellizzi, in una grande stanza vuota mentre da lontano un treno trafigge le nuvole più basse. Davanti a lui un pezzo di legno duro, levigato, di pero, di bosso, ciliegio. Baglivo incide con un piccolo coltello, sente la resistenza e il suo cedere, poi con la sgorbia lo rifinisce.

Quel pezzo di legno è la madre di ogni incisore, la matrice che custodisce il segreto della vita, della rappresentazione che meraviglia l’attesa. Xilografia, stampa a cavo, calcografia, bulini, coltellini, sgorbie, l’attività dell’artista s’apre nello sguardo che risale verso la superficie (faticosa tecnica che fa pensare al percorso sbarrato di un nuotatore in un labirinto invaso dall’acqua e sommerso). I risultati del lavoro di Baglivo sono semplici, come parole isolate che illuminino la pagina: ad esempio, quel cuore gonfio di sole in À rebours (2004), o le lucertole d’argento impiccate in Capriccio (2003) per un omaggio a Goya, o ancora la deliziosa lucertolina che stende le sue zampe vibranti in L’isola dei senza mare (2005), le fontane del latte nel libro di Schwarz (2005). Ma, a volte, le sue xilografie hanno un limite nella tentazione all’ornamento, che troviamo accanto alla vocazione per l’essenzialità. Sono i paradossi, le contraddizioni, gli ossimori che il lavoro dell’arte coltiva e custodisce, e spesso risolve. Ma dove Antonio Baglivo raggiunge una delicata e non discutibile maestria è nella composizione grafica: il piccolo libro diventa una casa, una torre, una chiesa, la fabbrica con la ciminiera, sprofondato sottomarino e mongolfiera sospesa sul burrone, e questa sua presenza magistrale è tanto forte, di così forte peso, che egli diventa quasi autore dell’intera opera eclissando un poco l’indicazione del testo letterario che del lavoro è l’occasione. Somiglia molto, quello di Baglivo, al lavoro di un antico architetto, gli architetti del Seicento che erano anche scultori, pittori, scrittori. Ma per lui non ci sono piazze, palazzi, cappelle da costruire, ha solo quel tavolo, nella stanza dal balcone aperto, a Bellizzi, la carta, la pressa, i coltellini come bisturi del vento, e la passione di costruire modelli d’aria, voliere per chiudervi le parole.

Salerno, gennaio 2006